他の講演はこちらからご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/913

2015.7.11-12

第2回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/2015/about/

[音楽分野]

三輪 眞弘(情報科学芸術大学院大学 教授 / 作曲家)

講演テーマ「新しい宗教音楽-電気文明における芸術の可能性-」

しばしば世俗音楽と対比される宗教音楽は、西洋であれば教会音楽と呼ばれ、作曲という概念もまたその歴史の中から生まれた。バロック以後、教会音楽に代わるものとして進展してきた「芸術音楽」がそれに続いたものの、現代社会においては「メディアによって媒介される音楽」の前でその作曲の歴史もまた事実上終わってしまったとぼくは感じている。そのような状況の中で、ぼく自身は自分の作品を再び、広い意味での「宗教音楽」として捉え直そうと考えている。それは特定の信仰に属するものではないが、その本質において有史以来続いてきた人類にとっての「芸術」の意味を宗教的営為のひとつとして再定義し、願わくばその営みを継承したいと望んでいるからだ。言いかえれば、ぼくにとっての芸術(音楽)はもはや「文化」の問題ではなく、ぼくたちが「人間であること」を続けるための、勝ち目のない「賭け」なのである。

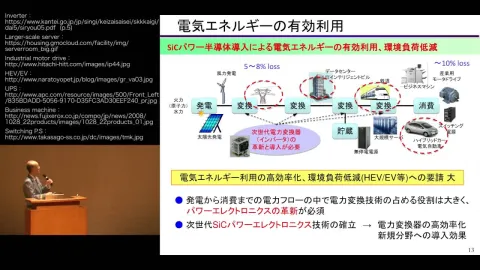

その際、ぼくらは今、誰もが「未曾有の環境」の下に生きていることを忘れるわけにはいかない。すなわち、「いついかなる時でも電気が必ず供給され続けることを前提とし、みずからの責任と子供達の未来を考えることがそのまま、”今よりもさらにテクノロジーを進歩させること”へと回収される」*ような環境、つまり、高度なテクノロジーを前提とした人間世界のことである。ぼくはそのような世界を単純に「電気文明」と呼ぶことにした。

講演では、作曲/音楽という営みを巡って、そのような「電気文明における芸術の可能性」を模索してきたぼく自身の活動について解説を試みる。具体的には、作曲における見かけのまったく異なる2つの活動、すなわち「逆シミュレーション音楽」と「フォルマント兄弟」という、佐近田展康との創作ユニットについてである。アルゴリズミック・コンポジションと呼ばれる前者の例としてはセルフフィードバック・システムによって自動生成されたピアノ曲を、後者については、人工音声とその主体をめぐる思索の実践としてMIDIアコーディオンを用いた人工歌唱によるG・B・ペルゴレージの宗教曲を紹介できればと考えている。

*「中部電力芸術宣言」(2009年)より

http://www.iamas.ac.jp/~mmiwa/ElectricArt.html

[協力]

・さかい れいしう(ソプラノ)

・岡野 勇仁(ピアニスト / 尚美ミュージックカレッジ専門学校ピアノ学科専任講師)

・佐近田 展康(名古屋学芸大学 メディア造形学部 教授 / 音楽家 / メディアアーティスト)

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ