第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月1日

[映画・演劇分野]

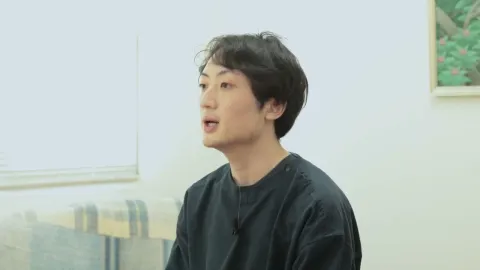

平田 オリザ (Oriza Hirata)

劇作家・演出家

大阪大学COデザインセンター 特任教授

講演テーマ

「コミュニケーションの装置としての演劇」

おそらく原生人類と同じくらいの歴史を持つ演劇、ダンスといった舞台芸術には、それ自体の楽しみの他に、様々な社会的機能が付随している。

ここでは特に、その中でも、舞台芸術が持つコミュニティ形成や維持、あるいは再生のための役割について、大きく二つの観点から考えてみたい。

一つはコミュニケーションの問題である。あらゆる生物の中でヒトだけが、「家族」という集団と「群れ」という集団の両方に所属する。ゴリラは家族単位で行動し、チンパンジーは群れ単位で行動するが、ヒトは、その両者を往還する。そのために我々は、何かを伝えるという必要性に迫られた。

共同体の成員が常に同じような経験をしているのなら、そのような必要はないのだが、「今日狩りで誰が活躍したか」「いま、家庭内でどんな問題が起こっているか」を、我々人類だけは、他者に伝えなければならない。当然そこには、伝え方の優劣が生まれてくる。どんな獲物が獲れたかを、色や形は音にして伝えることから始まり、やがてそれは抽象化されて芸術へと昇華していく。

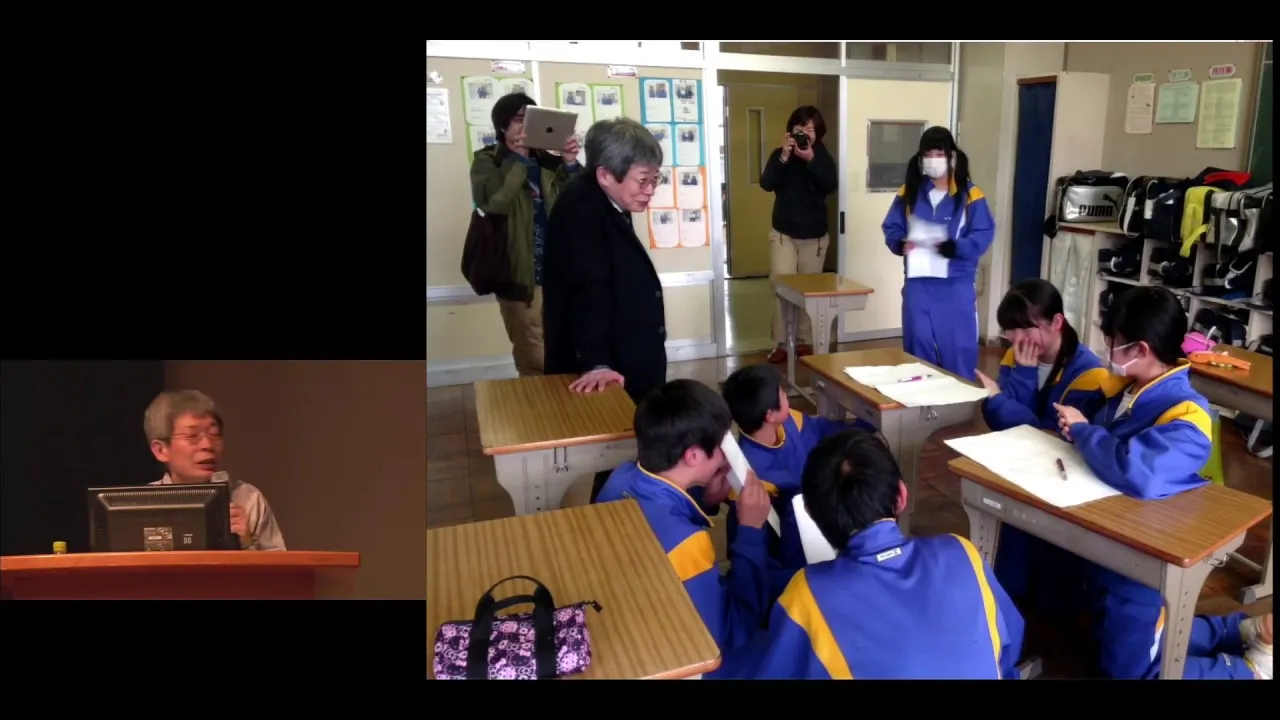

もう一点は、合意形成の問題である。異なる価値観を持った人間が共同体を構成したり、複数の家族が集団を形成する場合、我々は常に何らかの合意形成を行わなければならない。村祭りのような芸能は、多くの場合、そのための通過儀礼であったろう。一定年齢以上になると、一ヶ月、二ヶ月とかかる祭りの準備に加わり、家族以外の大人との共同作業を経験する。それらは、学校教育がなかった時代の、共同体維持のための大切な教育機関でもあった。

本講演では、こうした舞台芸術の社会的役割を考察した上で、現状の日本のコミュニケーション教育の最先端の状況についても報告を行う。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ