他の講演はこちらからご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/913

2015.7.11-12

第2回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/2015/about/

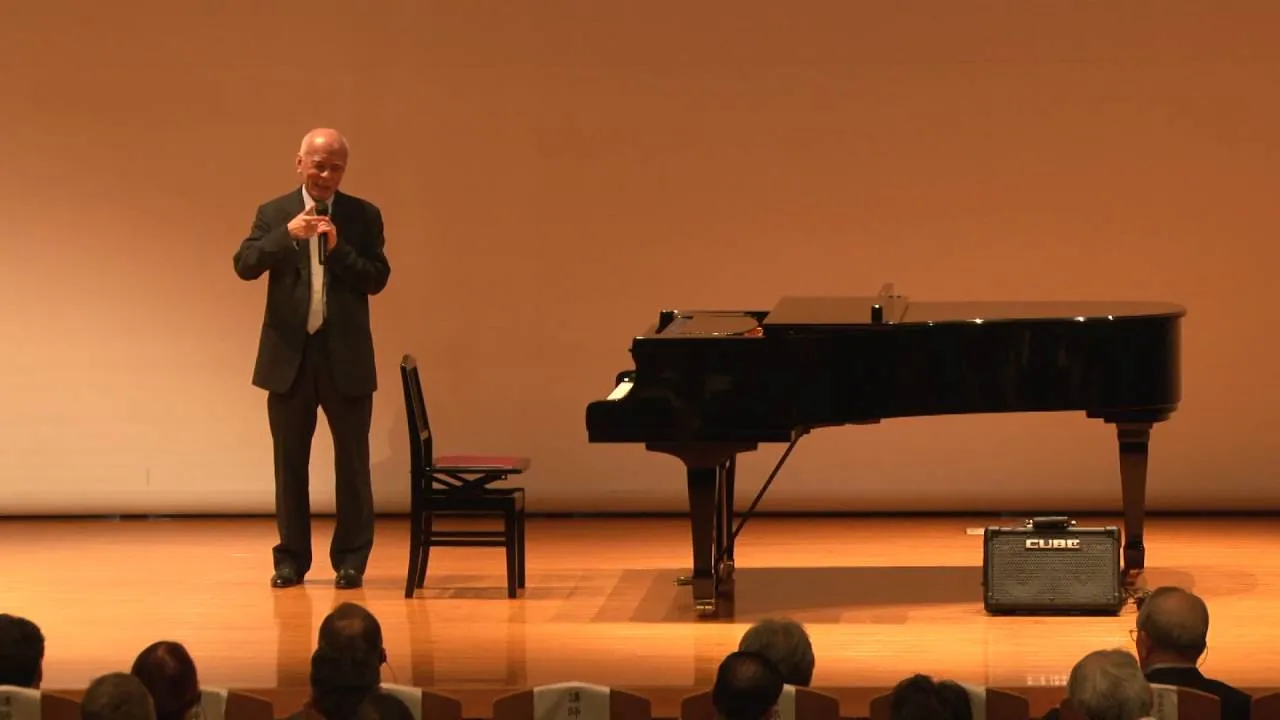

[音楽分野]

近藤 譲(お茶の水女子大学 名誉教授 / 作曲家)

講演テーマ「現代音楽における自律的芸術作品の解体、又は、音楽言語の外在化」

「アリストテレスにとってテクネーの主たる意味は生産者の能力であったが、中世のアルスが主として指していたのは生産者の知識であり、近代の“art”のそれは生産者の作り出したものである」(W. Tatarkiewicz, History of Aesthetics)という言葉に簡潔に表わされているように、近代以降の芸術概念の焦点は、製作物(「作品」)に置かれるようになった。この近代的な芸術概念は、自律的な存在としての「作品」――即ち、それ自体内の自律的構造原理に基づく構造物としての「作品」――という作品概念に支えられている。20世紀初頭以降の所謂「現代音楽」も、前衛主義が掲げた「<新しさ>という価値」への志向の下で、自律的な論理的構造に基づく作曲を徹底的に探究した。しかし、そうした作曲方法論の探究から生じることとなった高度に自律的な音楽構造は、その極度の複雑さの故に、聴き手の耳には、却って、構造的アーティキュレーションの欠如として響く。つまり、自律的組織構造は、認識論的にはもはや構造機能を失ってしまうのである。そして今や、音楽は、知覚的に無効化された内的構造によってではなく、外的諸要素(コンテクスト)によって形付けられることで、ようやくその「作品」としての外郭を保っている。自律的な内的構造原理の支えをもたないこうした現代の「作品」にあっては、その存在論的な自律性も弱まっている。芸術概念の焦点は、再び変化して、製作物から離れつつある。それはどこに向かうのか?

本発表では、自律的芸術作品の解体の歴史的経緯を具体的に示して論じ、それを踏まえて、現代の一人の作曲家としての発表者の立場から、芸術概念における焦点を生産者や製作物から「知覚」へと転換することを提案する。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ