その他の講演はこちらでご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/913

2015.7.11-12

第2回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/2015/about/

[生物科学分野]

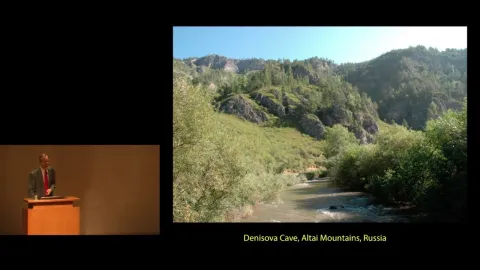

エシュケ ウィラースレフ(デンマーク コペンハーゲン大学 教授 / 英国 ケンブリッジ大学 教授)

講演テーマ「人類はどのように世界に広まり文化的・生物学的多様性を形成したのか?」

人類の歴史の最も根源的な課題の一つは、現代人に見られる遺伝的、文化的多様性を作りあげたプロセスを理解することである。考古学と人類学の1世紀以上にわたる研究によっても、重要な問題に対する答えは出ていないか、激しい議論が続いているかのどちらかである。これは、私たちが時間を超えて人類集団とその文化を結び付けることができないためである。このギャップを埋めようとする試みが遺伝的研究によって行われているが、現世人類についての研究からは、現在の多様性と拡散は、定着や交雑の歴史、また最近では世界的拡散という過去によって形成されたということが推測されている。古DNAの研究は過去の人間の多様性についての直接的な情報を提供するが、この分野は最近まで、混入(コンタミネーション)と対象(スコープ)の問題に悩まされてきた。複雑な人口学的シナリオを検証するには貧弱なマーカー、ミトコンドリアDNAに限定されていたのだ。2010年、私の研究グループが古代人のゲノムを最初に発表し、こうした状況が変わった。現世人骨から信頼できる核DNAシークエンスを得ることは、混入のために不可能だという、当時の一般的な考えを払拭したのだ。私たちは、現在の遺伝子データからは引き出すことができず、これまで知られることがなかった、例えば、現在の新世界における先住民を生み出したものとは別に、シベリアからアメリカへの移住があったというような情報を明らかにすることでも古代ゲノム学の力を示した。以来、私たちは古代ゲノム学を用いて、私たちの種の起源と拡散、それに続く文化変容についての最も重要な議論のいくつかに終止符を打ってきた。例えば、私たちは、アボリジニ系オーストラリア人の祖先が、ヨーロッパ人やアジア人の祖先がユーラシア大陸に定住する3~4万年前にアフリカ以遠の世界に定住した、知り得る限りで最初の人間集団であることを明らかにした。また、過去にはヨーロッパ人とアジア人の祖先の拡散は非常に異なっており、今日の人類の遺伝子地理(ジェネティック ジオグラフィー)は非常に浅く、ほとんどのケースで4000年に満たないことも示してきた。これらの研究の重要な結果の一つが、これまで知られていなかった人類の進化の歴史の驚異的な複雑さについての理解である。例えば、13,000年から10,000年前にベーリング海峡を渡った東アジア人の子孫と考えられているアメリカ先住民のゲノムの約3分の1は東アジア人ではなく、現在のヨーロッパ人を生み出した人類集団に由来している。もう一つの結果は、文化的変化と遺伝的変化の間には、異なった地理的スケールで起こったことがウェブ(クモの巣)状に絡み合うような多面的プロセスが反映されているということである。移住は遺伝子と思想(アイデア)を拡散させるが、思想のほうはより遠くまで達し、集団の遺伝的構成に反映されるよりさらに広い文化変容パターンを作り出す可能性がある。同様に、文化パラメーターの重要な移行が人口変動なしに起こることもあり得る。このように、古代ゲノム学によって、考古学において長い間解決できなかった問題の一つである過去の文化変容の姿を研究することが可能になる。私たちは古DNAを用いて、現生人類が環境にどの程度の影響を与えたのかについても検討した。1世紀以上にわたって広く議論されてきた話題である、氷河期の終わりの大型哺乳類の大量絶滅は、人類による過剰殺戮ではなく、主に気候や植生の変化によるものであることを示し、現生人類は狩猟によって環境に影響を与えたが、これによって人類世(人新世)の出現が早まったという考えには反対している。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。