他の講演はこちらからご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/913

2015.7.11-12

第2回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/2015/about/

[生物科学分野]

スバンテ ペーボ (Svante Pääbo)

ドイツ マックス・プランク進化人類学研究所 教授

講演テーマ「古DNA研究-つつましい始まりから高品質ゲノムの復元まで-」

かつて地球に存在していた生物の種と個体群の大部分は絶滅した。これらのうちのほんの一部が、博物館コレクションや考古学、古生物学の遺存体として存在しているのみである。今まで30年にわたり、私はそうした遺存体からDNAを回収する方法を開発し、活用することに携わってきた。

生物の死により、そのDNAは酵素によるプロセスによって急速に分解され、時間とともに、その他の化学プロセスによってもDNAは損なわれていく。そのため、残っている古DNAの分子は少量で、多くの場合化学的変化の起こった小片にまで分解されている。さらに、古い標本や試液にごく少量の現代のDNAが混入していれば、誤った結果に容易に導かれる可能性もある。ここ何年も、私たちはこれらの問題のいくらかを克服する方法を研究し、ホラアナグマ、マンモス、または、ネアンデルタール人のような更新世の生命体からDNAを回収し、シークエンスすることを可能にした。私たちは、糞石や古代の農耕民が残した古いトウモロコシの穂軸といった他の遺存体の中にもDNAが残っている場合があることも示した。私たちが特に重点を置いてきたのは、人間の進化を解明し、私たちを人間たらしめている遺伝的特徴を究明するために、絶滅したヒト族(hominin)のDNAシークエンスを復元することだった。

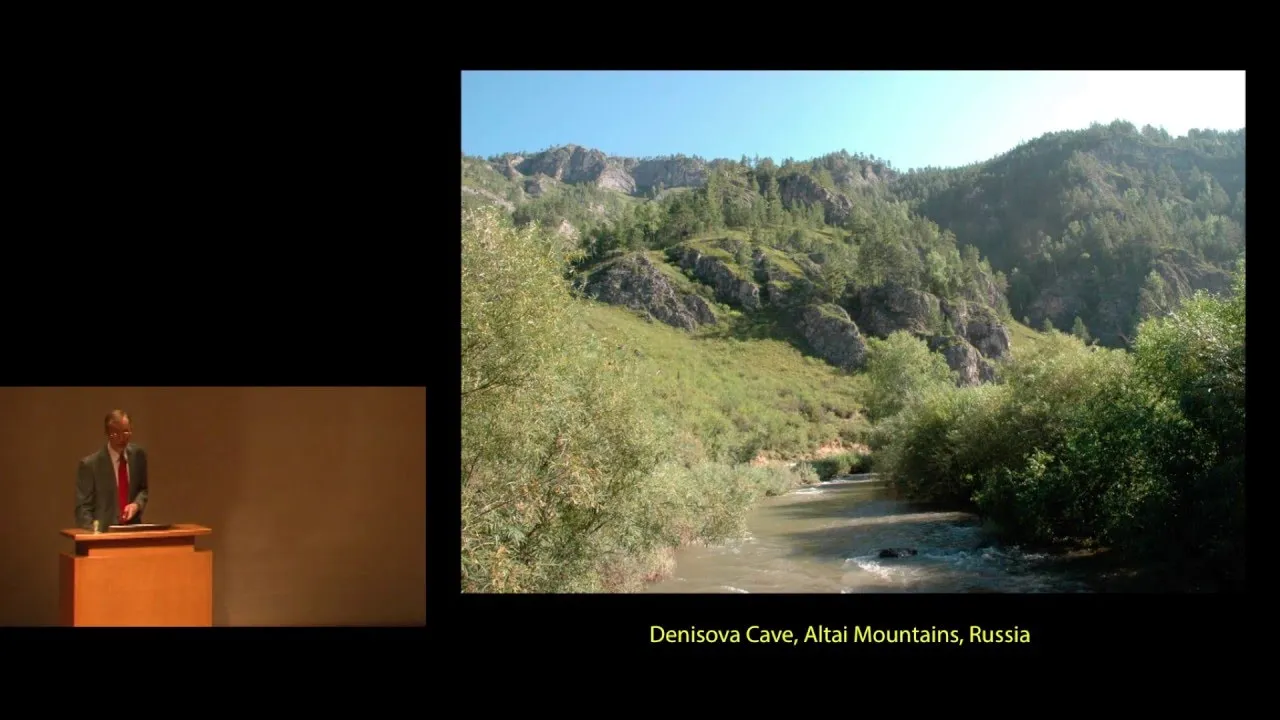

2010年、クロアチアのヴィンディア洞窟から発掘された3つの人骨から得られた成果による、ネアンデルタール人のゲノムの最初の下書き版(ドラフト)によって、ネアンデルタール人が現生人類に遺伝的に寄与していることを初めて示すことができた。その後、質の高いネアンデルタール人のゲノム完成版、また2008年に、アルタイ山脈のデニソワ洞窟で発見された、特に良い状態でもない小さな骨の断片からも、質の高いネアンデルタール人のゲノムが得られた。このゲノムは、ネアンデルタール人と遠い関係にあり、現在ではデニソワ人と呼ばれている、これまで知られていなかったアジアのヒト族(hominin)グループの存在の最初の証拠であることが明らかになった。

これらのゲノム解析から、更新世後期にいくつかの異なるヒト族(hominin)の間で起こった遺伝子流動(gene flow)が示された。特に、ネアンデルタール人がアフリカ以外に住んでいる現代人のゲノムの約2.0%に寄与し、デニソワ人はオセアニアに住んでいる人の約4.8%と、アジアの他の場所に住む人々にもわずかながら寄与していることが分かった。いくつかの研究所の成果から、これらの遺伝的寄与は、免疫システム、脂質代謝、ヒマラヤ高地での生活への適応、糖尿病などの疾患易罹患性に影響していることが分かった。スペインから発見された40万年前のヒト族(hominin)の化石からDNAを回収するという現在継続中の研究から、私たちの進化についてのさらなる洞察が進むことが期待されている。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ