他の公演はこちらからご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/913

2015.7.11-12

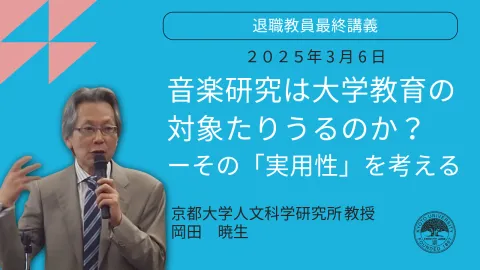

第2回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/2015/about/

[音楽分野]

中川 俊郎(日本現代音楽協会 副会長 / 日本作曲家協議会 常務理事 / お茶の水女子大学 非常勤講師 / 作曲家)

講演テーマ

「ピアノで駆け抜ける二十世紀音楽の森(京都賞受賞作曲家を含む)」

およそ30分間、歴代の京都賞受賞作曲家の一部を「指標」としながら、20世紀音楽の森(あるいは海)を駆け抜けるという、MC.付きの超スリリングな「ミニリサイタル」の形式による講演!!

取り上げられる作曲家は

・J.ケージ(第五回京都賞受賞)

ピアノとオーケストラのためのコンサートのソロパート「Solo」。

そして「ピアノのための音楽」全84曲から1曲

・O.メシアン(第一回京都賞受賞)

『鳥類譜』から1曲、または『前奏曲集』のどれかから1曲

・近藤譲

「Ritornello リトルネッロ」あるいは「Metaphonesis メタフォネシス」のうちのどちらか

・中川俊郎の新作(この一曲中に二十世紀音楽の殆どの要素が含まれる予定である。)

上記でお分りのように、ケージの偶然性の理念に倣って、曲目はおおまかにしか決定されず、自分あるいは他者のアイデアによっていつでも変更可能な状態にしておく(当日急に変わることもあり得る)。当日は「作曲家」としての私の20・21世紀音楽へのパースペクティヴを、「ピアニスト」として演奏によって示してみたい。

京都賞をこれまでに受賞した作曲家たちは、いわば20世紀における前衛音楽の黄金時代(主として1950-60年代)を生きた人々であった。しかし21世紀の今日、もはや「前衛」の概念は自明ではなくなっている。前衛自体が過去になったと言っては言い過ぎか。このミニリサイタルは、こうした前世紀の前衛をいくぶんアイロニーも含んだ歴史的距離をとって眺めつつ、同時に音楽の「いま」を考える場とすることとする。

「誰もが、普通に聴けるメロディーを書いたら、それは前衛的じゃないということになってしまうのか?」「普通に聴けるけれど、同時に普通ではないメロディーというものもあるのではないか?」「作曲家は自分が好きな音だけを書いていれば良いのでなく、自分が嫌いな音まで含め、本当に<必要な>音…を書くべきではないのか?自分が好きな音というのは、それまでの狭い経験による価値判断で可能性が限定されている中で、選ばれた音に過ぎないのではないのか?」 - これらが当シンポジウムに臨むに当たって私の脳裏をよぎっている答えのない問いである。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ