第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月2日

[材料科学分野]

十倉 好紀

国立研究開発法人理化学研究所 創発物性科学研究センター センター長

東京大学 教授

講演テーマ

「絡み合う物質の中の電気と磁気」

19世紀に完成された電磁気学により、現在、人類は電気エネルギーを自在に使う時代となりました。ファラディーの発見した電磁誘導という現象を利用して、種々の運動エネルギーや光エネルギーを一旦、電気エネルギーという伝送に大変有利な形に変換して、世界の隅々にまで送り届けるというものですが、その基幹技術とそのインフラが普及し始めたのは、高々135年前のことです。私たちの身の回りにはIT機器が満ち溢れていますが、そのトータルな消費電力量は年々増加の一途をたどっています。電気エネルギーを高効率に「創」り、「送」り、「蓄」え、そして「省」くことが強く求められる所以です。これは持続可能な社会の構築に向けて、人類が今後、百年、二百年をかけても解決に取り組むべき科学と技術の課題と言えます。

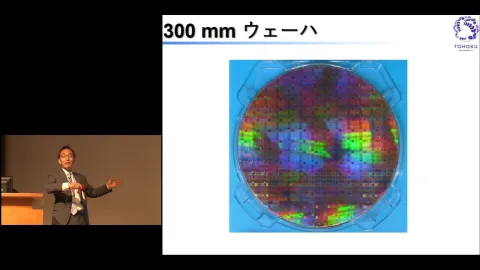

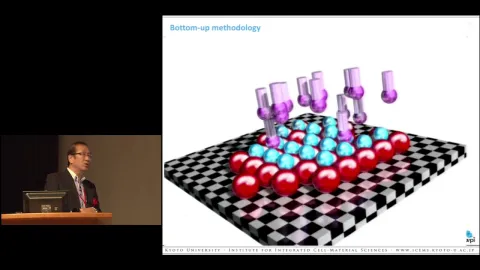

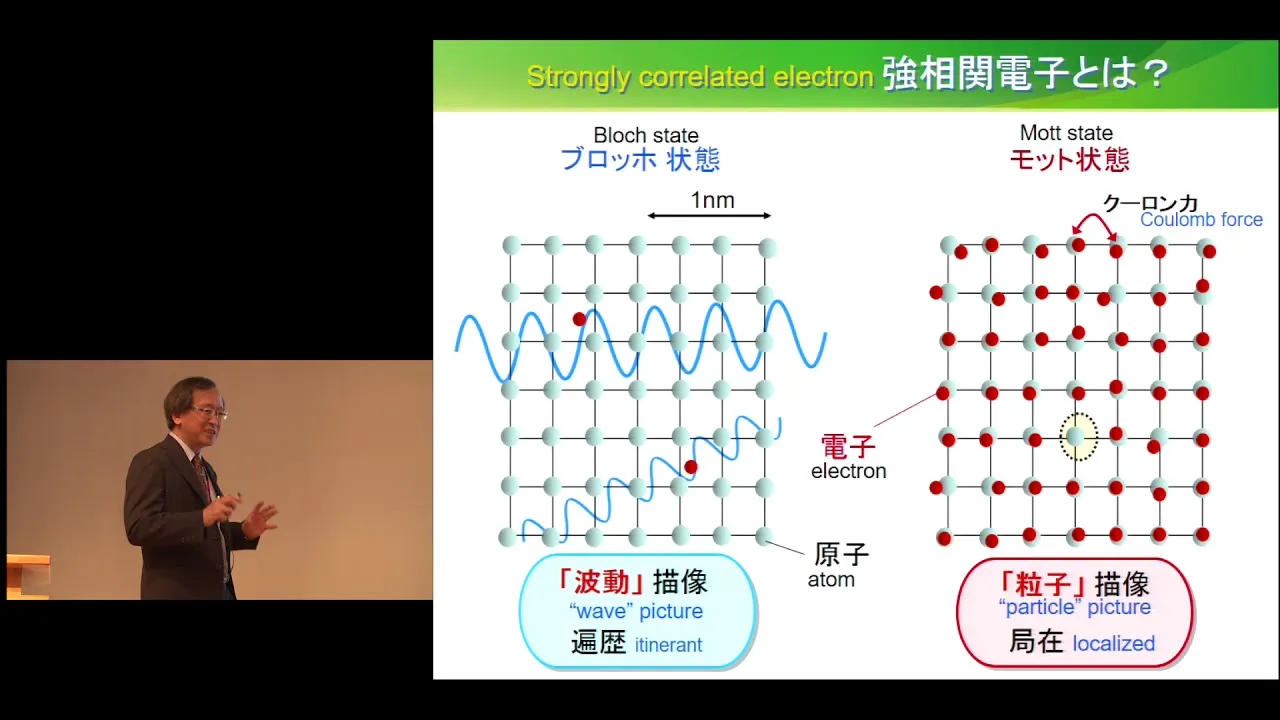

電気と磁気の舞台を固体、材料系に移せば、そこは電子集団が強く絡み合う世界です。個々の電子の運動は量子力学でよく記述されますが、それが集団として創発する性質(物性)を理解し、希求するには、高い次元での新たな概念が必要となります。そこでは、強く相関した電子集団を利用して、また電子集団の形成するトポロジーの概念を活用して、電気と磁気との相互の制御が可能となります。例えば、磁場をかけると、電気の流れない絶縁体が突然金属に変わったり、電場をかけると、磁石としての性質が現れたりするものです。これは、ちょうど氷が水に変わるように、電子の集団が相転移を起こすためです。このような固体の強相関電子集団を介在させて、エネルギ―を高効率に変換し、そして情報操作のためのエネルギー消費を極限まで削減する機能を目指して、固体の中の新しい電磁気学が実現する夢を考えます。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。