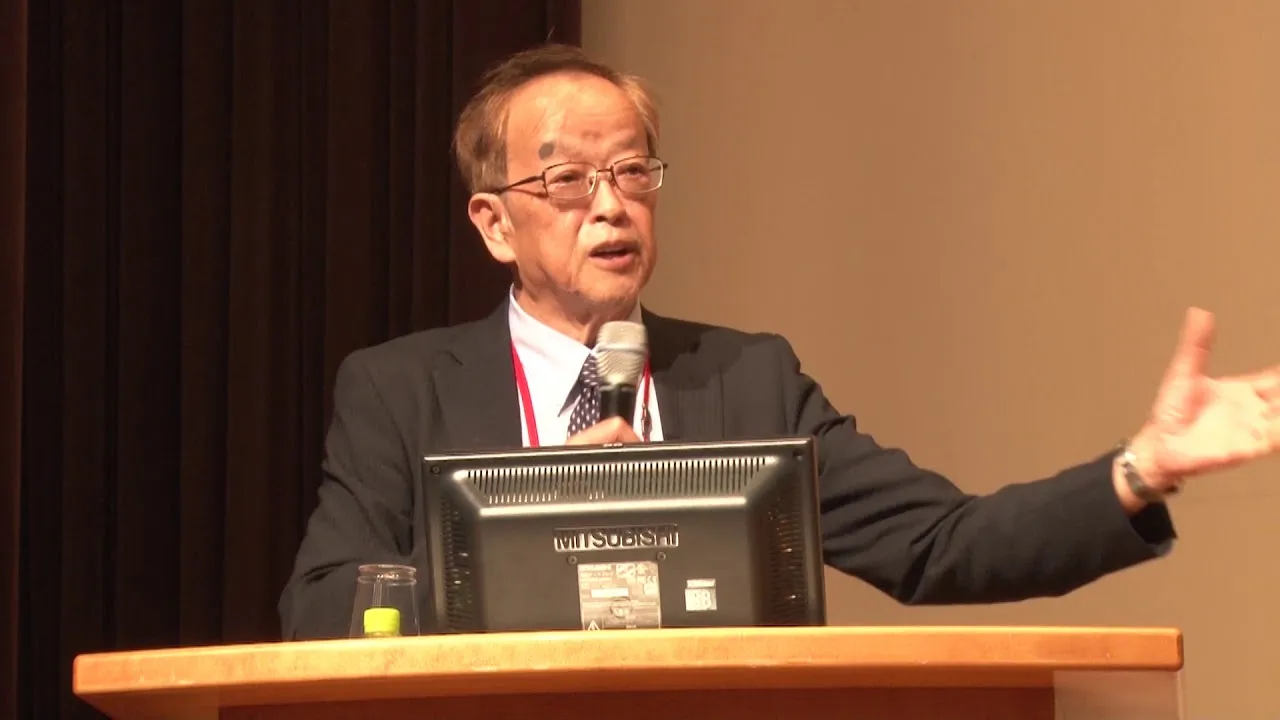

第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月1日

[映画・演劇分野]

大森 一樹 (Kazuki Omori)

映画監督、脚本家

大阪芸術大学 教授

講演テーマ

「人が演じることが、映画からなくなる時」

アメリカのアカデミー賞では、アニメーション映画は独立した別部門として設定されているが、日本のベストテンや映画賞では、一般映画とアニメーション映画は同一視されている。実写映画(この言い方も日本だけだろう)の監督をずっとやってきた私など、自分の映画とアニメーション映画とが同列に語られることに違和感がある。それは決して傲慢さからではなく、アニメーション映画には演技がないという一点においてである。

映画の演技とは、演出者である監督が表現すべき要求を伝えて、それを演技者である俳優が表情、言い回し、体の動き、立ち振る舞いなどで見せるものであると認識する。アニメーション映画に俳優はいない。キャラクターという絵を、まさにアニメートすることによって、演出者が自身で演技を創造するのである。例外はあるが、監督は基本的には演技ができない、演技を引き出す技術があるだけだ。アニメーションでは、監督が演技を造り出す技術を持っているということなのかもしれない。

前置きが長くなったが、私がここで語るのは、門外漢であるアニメーション映画についてではなく、私自身も何作か携ったことのある怪獣映画の演技についてである。

日本映画の怪獣は伝統的に、人間が怪獣の造形物、いわゆる「着ぐるみ」の中に入って、ミニュチュアの街を破壊し、海を割り、山を崩す。この場合、怪獣は演技者であり、演出者である特撮監督の要求に従って怪獣を演じていることは、映画の演技の原則通りである。

そして、この日本の伝統的怪獣の演技は、世界中で認められ、高い支持も得ている。私も支持する一人である。

しかしながら、近年の怪獣映画では、「着ぐるみ」の伝統がない海外はもとより日本でも、CGによってその実体が作られ、コンピュータのプログラミングで動かされるのが主流となっている。そこではミニュチュアの街は必要ではなく、実際の都市、海、山の風景の中を自在に動かせるし、それまで不可能とされていた表情、動きも獲得し、それによって、今までにないリアルさ、迫力が生まれるという評価が定着している。その評価を否定するものではないが、しかし、とは思う。怪獣が生き物であるとするなら、怪獣もまた演じるのではないか。だとすれば、そこに演出者と演技者の原則は存在するのではないだろうか。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ