第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月2日

[材料科学分野]

北川 進

京都大学高等研究院 副院長、特別教授

物質-細胞統合システム拠点 拠点長

講演テーマ

「持続的未来のための気体の科学と技術」

ナノサイズの空間を持つ物質は我々の周りに溢れており、貯蔵、分離、触媒など生活に密着する用途に用いられ多孔性材料として良く知られています。代表物質である活性炭は古代エジプト(1550 BC)において医療用に用いられたことがパピルスに記述されており、現在においても水の浄化など幅広く用いられています。人類がその活性炭を発見したのち3000年を経て、1753年に当時の新しい多孔性材料として天然鉱石から無機物であるゼオライトが発見され、20世紀前半の人工合成の成功を経て、石油産業をはじめとして人類の産業に大きな進歩をもたらしました。このように既存の多孔性材料は、人類の生活に不可欠のものとして長年にわたって利用されてきました。もし、活性炭やゼオライトが担ってきたナノ細孔による機能を凌駕するような、貯蔵、分離などの機能を有する、あるいはまったく新しい多孔性機能を有する材料が発見されれば、人類の生活に革新的な変化をもたらす事が期待されます。

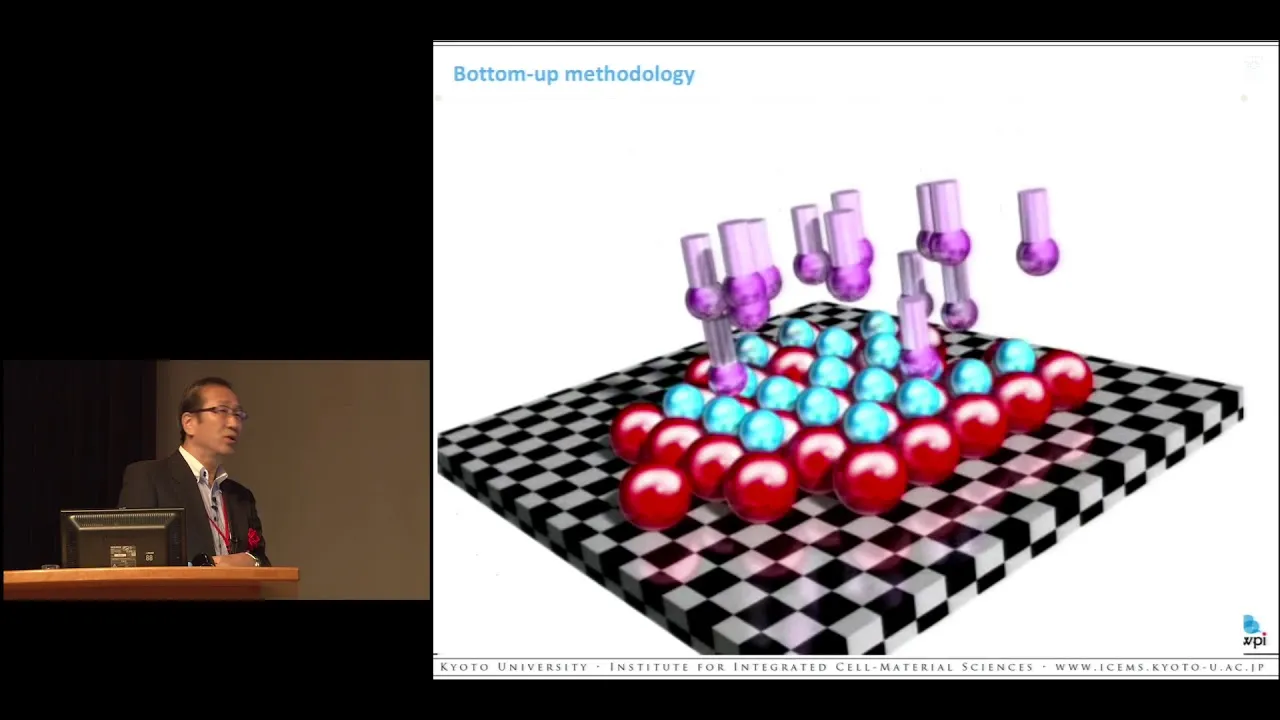

無機材料は2世紀、有機材料(高分子)は1世紀にわたる歴史を持っています。一方21世紀には豊かな社会を築くべく革新的材料の出現が期待されており、無機・有機複合材料に熱いまなざしが向けられています。私は有機物と無機物からなり無数の小さな空間(細孔)を有する多孔性金属錯体材料(特に分子が多数つながった構造を有するため、「多孔性配位高分子」、または「無機・有機骨格材料」とも呼称される)を創製し、その化学の発展に努めてきました。この化学の画期的な点は,レゴのようなブロックゲームが分子、イオンのナノの世界で行えることで、これにより建築物のような構造、鉱物の構造など、あらゆる形・サイズの構造を有機分子や金属イオンの“ブロック”を使って作ることができることです。この材料は規則的に分布する細孔をもち、その細孔表面積、吸着量など他に追随を許さない画期的な機能性材料です。空気(酸素、窒素、二酸化炭素)、天然ガスとバイオガス(メタンが主成分)など気体物質は非常に重要な資源として益々重要になりつつあり、まさに今世紀は気体の時代といえます。これを用いてこれまで不可能とされてきた混合物や気体の分離、捕獲、大量貯蔵や、光応答性材料やポリマー合成などの多様な機能を実現することができました。この革新的な材料「多孔性材料」について、現代の課題(地球環境、エネルギー、医療、健康)解決に焦点をあてて講演します。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。