Original (English):https://youtu.be/JtDJKQ5mDfw

第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月2日

[地球科学・宇宙科学分野]

ティム パーマー (Tim Palmer)

オックスフォード大学 王立協会 (350周年記念) 研究教授

講演テーマ

「決定論から確率論へ:気象および気候の予報におけるアンサンブル予報技術の開発」

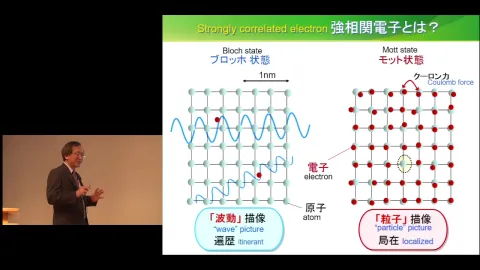

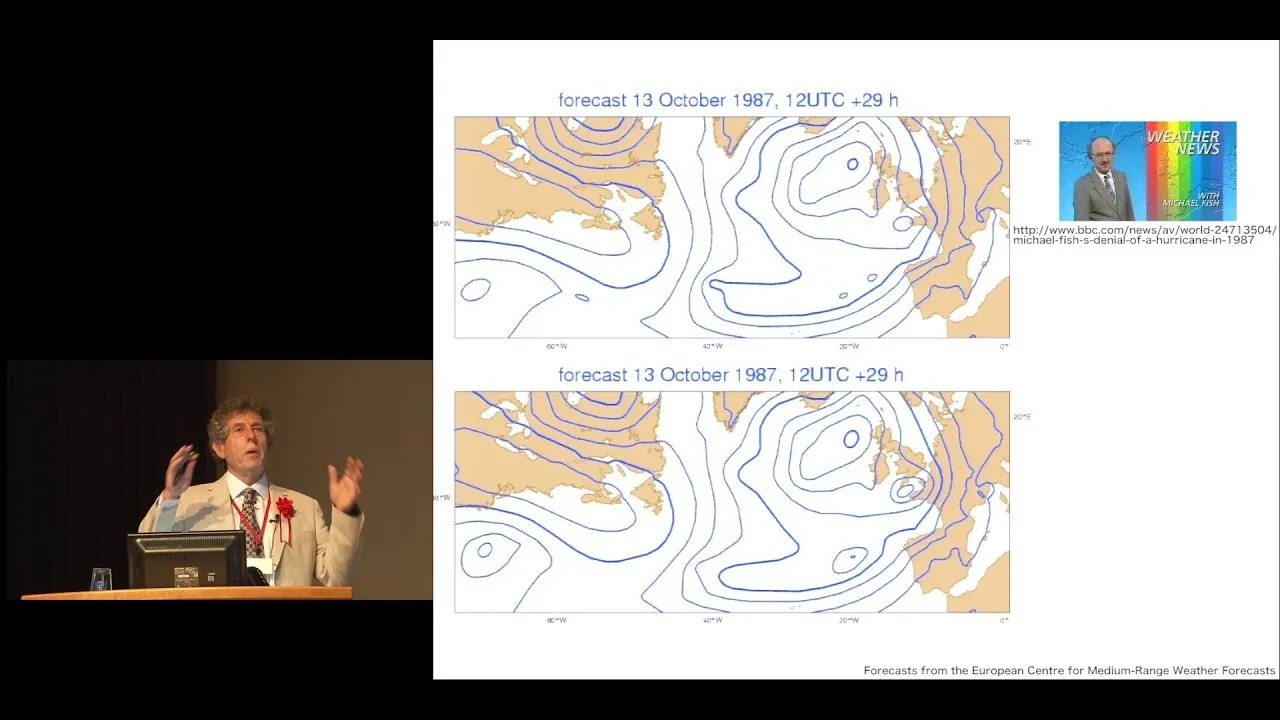

天気予報の歴史は古く、少なくともバビロニア文明まで遡る。20世紀に入ってデジタルコンピュータが出現したことにより、物理法則を用いて天気予報を行い、決定論的な初期値問題として定式化することが可能になった。しかし、数理的処理の高度化にもかかわらず、この方法では驚くような不的中の予報があり、気象学的予報の科学的な厳密性について人々の疑念を招いた。

カオス理論が提唱されたことによって、正確な天気予報が不可能である理由のみならず、決定論的予報スキルが週によって、また年によって大きく変動しうる理由もわかってきた。しかし今度は、この予報スキルの変動を予報できるのか、また、予報を信頼できる期間か、あるいは予報を注意して取り扱うべき期間なのかを予報の利用者に伝えることができるのか、という重要な問題が持ち上がった。

この問題に答えられるのが、わずかに異なる初期条件からわずかに異なるモデル方程式を用いて、数値天気予報または気候予測のモデルを何度も時間積分する「アンサンブル予報」の概念である。これにより、この予報の問題は、将来の気象や気候の決定論的「最良予測」推定の問題から、確率論的予報の問題へと転換された。大気が安定で予測可能な状態では、予報確率分布は気象変数に対して特定の値で鋭いピークを示す。一方、大気がカオス的で予測不可能な状態では、予報確率分布は広がり、起りうる幾つかの特定の状態を含むことになる。

パーマー博士は、1986年にイギリス気象庁の現業1ヵ月予報システムに、また1992年にヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)の現業中期予報システムに、それぞれチーム責任者としてアンサンブル予報を導入した。初期値の不確実性をいわゆる「特異ベクトル」(非固有モード型有限時間不安定性)に投影したり、また、モデルの不確実性を表現するためにサブグリッドスケールの現象のモデルパラメータ表現の確率論的一般化を行ったりして、予報確率を信頼できるものにするための多くの画期的な技術を開発した。

アンサンブル予報は、気象や気候の予報を科学的により厳密な学問にするとともに、気象や気候の予報に相当な付加価値を与えてきた。このことは、予報の利用者が悪天候時には損失 L を被るが、一定の費用 C で予防措置を取ることによってこの損失を軽減できるという、理想化した意思決定理論モデルを用いて明らかにできる。利用者は、いつ予防措置を取れば良いのか? アンサンブル予報は、従来の決定論的な予報と比べて、予防措置を取るべきタイミング(その事象の予報確率が C/L を超えるタイミング)の決定に、はるかに有益な戦略を提示する。

現在、世界の主要な気象業務は、実質的にすべてアンサンブル予報で行われている。実際、今やアンサンブル予報は、1日先の短期天気予報から、2週間先の中期予報、数年から数十年規模での季節予報や10年気候予報、そして次の世紀の気候変化予測まで、気象科学全体にわたり完全に標準的になっている。アンサンブル予報は、気象科学を変革し、気象および気候の両方の予測において21世紀の主要なツールになった。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ