第4回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/181

2017年7月2日

[材料科学分野]

大野 英男

東北大学電気通信研究所 所長、教授

講演テーマ

「スピントロニクス -III-V族磁性半導体の創成から集積回路応用まで-」

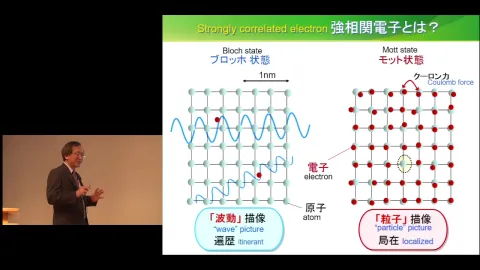

スピントロニクスの研究を始めて30年近くなります。スピントロニクスは、電子のスピンという性質を使うエレクトロニクスです。スピンが揃った物質の代表は磁石で、古代ギリシャや古代中国から知られています。モーターにも使われますし、ハードディスクに情報を不揮発に記録するときにも利用されていて、現代社会において必要不可欠な物質です。しかし磁石は一度つくってしまうと通常その性質は変えられません。もう一つの有用な物質である半導体は、抵抗をあとから電気的に変化させることができます。この二つの物質の間にあるギャップに橋を架けられないか、研究の出発点で考えました。

きっかけは、IBMに当時在籍していた江崎玲於奈先生の研究室に客員研究員として1988年から滞在した1年半でした。テーマとしてデバイス応用が進んでいるIII-V族化合物半導体を磁性体することを取り上げました。幸いにして自然には存在しない(In,Mn)As 、III-V族化合物半導体InAsと磁性原子Mnとの混晶、を合成することに成功しました。また成長条件を変えると低温で磁石となる、すなわち強磁性半導体となることも見出しました。

東北大学でこの研究をさらに推し進めました。まず、ポーランドのTomasz Dietl先生との共同研究で、この強磁性相の安定化にはキャリアが寄与していることを理論モデルで明らかにしました。キャリア濃度の増減は電気的に行えますので、磁性(すなわちスピン)の電気的制御に道が開けました。いくつかあった技術的困難を乗り越えて、絶縁体/半導体界面における電界効果を用いた強磁性の制御を実現しました。電界でキャリア数を増減させることにより、強磁性物質の強磁性相転移温度が制御できること、さらにはスピン・軌道相互作用を介して磁石の重要な性質である保磁力や磁気異方性が変調されることを一連の実験で明らかにしました。磁石の性質をつくった後で制御できることを、物質の創成から始めてようやく実証したのです。この研究は、多くの研究者を刺激し、金属磁性体を対象とした研究にも広がりました。現在では磁化の電界スイッチングを用いた省エネルギー素子の不揮発性メモリ素子が開発されつつあります。

応用につながる素子を、一連の研究から発明することもできました。電界制御を金属系に発展させる過程での発見です。電界制御には金属強磁性体を数nmと極薄膜にしなければなりません。応用上重要なCoFeB(磁石)とMgO(絶縁体)の系で、CoFeBを極薄膜にしたところ、絶縁体と金属強磁性体の界面に存在する界面垂直磁気異方性により、素子の高性能化に不可欠な垂直磁化容易軸が実現できました。早速40nmと微細な磁気トンネル接合素子と呼ばれるスピントロニクス素子を作製し、高性能であることを確認して報告しました。2010年のことです。この素子構造は、現在世界標準となって、集積回路用スピントロニクス素子として使われています。

講演では研究の楽しさやダイナミズムをエピソードを織り交ぜながらお話しできればと思います。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。