Original (English):https://youtu.be/mcC2e63PeXg

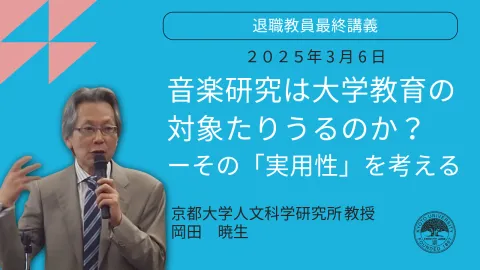

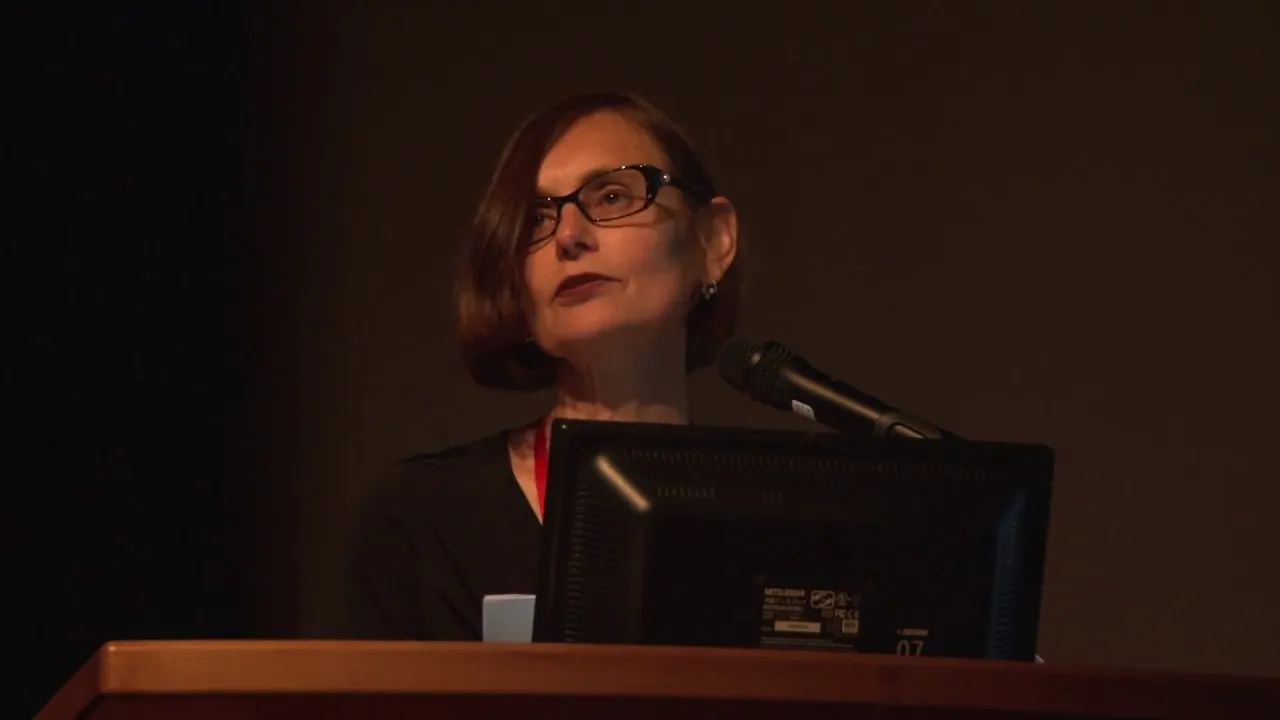

第3回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/158

2016年7月10日

[美術分野]

マリーナ グルジニッチ (Marina Gržinić)

スロベニア科学芸術アカデミー学術研究センター哲学研究所 リサーチアドバイザー

ウィーン美術アカデミー 教授

講演テーマ

「人間、そして生と死―科学、哲学、芸術の面から考える」

私が芸術的な試みと理論的な研究の対象にしているのは、生と死、人間であることの証、そして難民である。今日、私たちを取り巻く世界において、これらの概念と状況は、いずれも権力や支配などの絶え間ない暴力的な関係に囚われている。講演では、これらの問題について、理論、歴史、科学、政治、芸術を通して議論していく。ヨーロッパの難民キャンプ、EU圏の国境、あるいは地中海から回収された死体としての難民の状況と彼らの生命と身体の状態は、望まれていない死とか運命などと簡単に表現することはできない。また、このように甚だしい苦痛、死、窮状は、特定の歴史的状況に関連しており、それは現状と異なる点もあればつながっている点もある。つまり、私たちは、永続的な人間性喪失のプロセスに直面しているということなのである。

こういったプロセスにおける基本的な関係は、生と死の関係である。この関係は「生とは何か?」「死とは何か?」というような、内在する哲学的な問いと結び付いているだけでなく、生と死の「統治性(governmentality)」、つまり国家、政府、当局が生と死を管理、運営、統制する戦略や戦術の方法との関連性が高まっている。

私たちは現在、矛盾した状況に直面している。より良い生活を目指す政策――「バイオポリティクス(biopolitics)」という単語で論理上認識されているプロセス――を促進する現代資本主義社会においては、このことは当てはまらないのだ。バイオポリティクスとは、フランスの著名な理論家ミシェル・フーコー(1980 年没)が1970年代半ばに創造した単語であり、バイオ(bio:ラテン語で「生命」の意)とポリティクス(politics)を結び付けたものである。 2001年以降、この非常に評価の高いバイオポリティクスと対極にある状況が生じている。生ではなく死を管理することによって、新自由主義的グローバル資本主義が実際に価値(利益や支配)を生み出すようになっているのだ。

そのプロセスは「ネクロポリティクス(necropolitics)」と呼ばれる。ネクロポリティクスとはアフリカの理論家アキーユ・ンベンベが2003年に創造した単語であり、ネクロ(necro:ラテン語で「死」の意)とポリティクス(politics)を結び付けたものである。ネクロポリティクスは、資本によって生み出される異常な状況(死という状況)における生のコントロールの変化を明確にしている。ネクロポリティクスでは、死の認識によって生がコントロールされ、生は最低限の日常生活の下限を下回る単なる存在へと変わる。ネクロポリティクスは「ネクロキャピタリズム(necrocapitalism)」、すなわち現代資本主義の概念と結び付いており、収奪を伴う各形態の資本蓄積と、死の権力への生の服従を中心にして体系化される。2011年3月に起こった福島原子力発電所事故は、ネクロキャピタリズムの中核を成す「ネクロスケープ(死の空間)」のようなものを生み出してはいないだろうか?

これらのプロセスもすべて、歴史やこうした出来事を歴史に刻み付ける方法、あるいは記録や物体を介して歴史を再解釈する方法と関連している。この問題は、私が1980年代からアイナ・シュミッド氏と共同制作している映像の中心テーマであるだけでなく、日本人アーティストの石内都氏やポーランド人アーティストのゾフィア・クリク 氏の作品にも採り入れられている。

講演では以下のテーマについてお話しする。

I. バイオポリティクスとネクロポリティクスの関係をさらに明らかにする方法

II. これらの関係が、人間性、人間、難民の概念化に及ぼす影響

III. これらの関係の認識状況と関係の主体

講演の中で芸術の側面を中心的に取り上げるため、ダイアグラムを使用して話を進めていく。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ