Original (English):https://youtu.be/45wvHD9h-i4

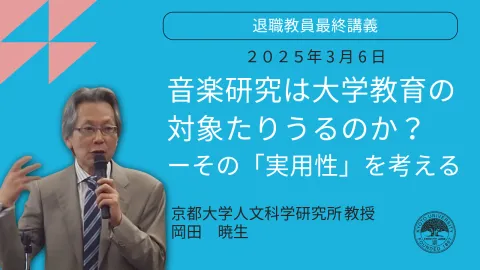

第3回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/158

2016年7月10日

[美術分野]

ゾフィア クリク(Zofia Kulik)

美術修士

写真家

講演テーマ

「戦争から遠く離れて…私は戦慄する」

講演では、構成が正反対のふたつの作品についてお話しする。 ひとつめの作品、『すべてのミサイルはひとつのミサイル (All the Missiles Are One Missile)』(1993年)のタイトルは、T・S・エリオットの「すべての女性はひとりの女性(all the women are one woman)」というフレーズをもじったものである。「フォトカーペット(photo-carpet)」という形態をとるこの作品は、遠くから見ると幾何学模様のようだが、近くで見ると写実的な画像がはっきりとわかる。すべての画像は私のアーカイブから選んだものだ。その画像の多くに歴史があり、国家の建設と社会の形成に際し、プロパガンダのために視覚的な策略として利用されてきたことを示している。かつて私は、次のように記したことがある。「私は閉ざされた形、中心性、対称性、増殖、秩序、寓意的な装飾に魅了されており、すでに存在する特定の構成パターンを使用することを自分自身に課している。」こういった主義は、創作の自由とはかけ離れているように思える。しかし、「自分が怖かった――私は従属をうまく感じ取り、視覚化することができる。私は個々の人間を表現しているのではない。『従属』を視覚化することで、それを尊重し、称賛しているのか? それとも抵抗し、破壊しているのか? 私は自分の問題やテーマとして『従属』を受け入れ、従属が生じる状況に対して恐怖と憎悪でいっぱいになり、私に対して使われてきたすべての武器(象徴的で形式的なもの)によって、芸術家として報復を果たしているのだ」――ここで疑問が生じる。象徴的な武器だけが、芸術家が現実世界に影響を及ぼせる道具なのだろうか?

もうひとつの作品『シベリアからサイベリアへ (From Siberia to Cyberia)』(1998~2004年)には、中心点もなく、構図に枠線もなく、メタファーもない。続けようと思えばどこまでも続けられる作品だ。タイトルのふたつの名称について説明すると、シベリア(Siberia)は、氷で覆われた荒涼とした土地で、何世代にもわたって反体制派の流刑地であった場所のことで、サイベリア(Cyberia)は、ロンドンで生まれた世界初と言われているインターネットカフェ 、サイベリア・カフェ(Cyberia Cafe)からとったものだ。制作を始めた1998年当時、シベリアにもサイベリアにも縁もゆかりもなかった。ただ、長年にわたって、私はテレビの画面をカメラに収めてきた。この作品は、1万8000点を超す画像で構成されている。その意図は、「(私も含め)地球に住む多くの人々の目の前を『漂う』テレビ画像の『川』を記録することであった。こうしたビジュアル素材には、出来事、人、自然現象、戦争、時局などがある。これらの素材は、(発明された瞬間から)フィルムカメラに記録され、テレビで流されたものである」。私自身はこういった出来事とは無関係であったが、考え方を形成し、感受性を磨くのに役立った。この作品は、私が目にしてきたものの軌跡のようなものである」

どちらの作品も叙事詩的な地図のようなものだ。つまり、たくさんの画像とそれらの結びつきで構成されている。枠にとらわれず、画像を自由に利用している。写真で構成された作品だが、私自身、自分が写真家であるとは考えていない。むしろ、自分の写真作品と石内都氏の写真との違いを分析する理論家でありたいと思っている。私の作品と石内氏の作品は正反対にみえるが、どちらも世の中に対する思想に満ちた情景を表現している、と私は信じている。

(面白い偶然を発見した。石内氏と私は生まれた年が同じ(1947年)であり、なんと母親の生まれた年(1916年)も同じなのだ!)

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ