第3回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム

http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/801/

2016年7月9日

[バイオテクノロジー及びメディカルテクノロジー分野]

宮脇 敦史 (Atsushi Miyawaki)

国立研究開発法人理化学研究所

脳科学総合研究センター 副センター長

脳科学総合研究センター

細胞機能探索技術開発チーム チームリーダー

光量子工学研究領域

生命光学技術研究チーム チームリーダー

講演テーマ

「巡航分子スパイ」

細胞の中を動き回る生体分子の挙動を追跡しながら、ふと、大洋を泳ぐクジラの群を想い起こす。クジラの回遊を人工衛星で追うアルゴスシステムのことである。背びれに電波発信器を装着したクジラを海に戻す時、なんとかクジラが自分の種の群に戻ってくれることをスタッフは願う。今でこそ小型化された発信器だが昔はこれが大きかった。やっかいなものをぶら下げた奴と、仲間から警戒され村八分にされてしまう危険があった。クジラの回遊が潮の流れや餌となる小魚の群とどう関わっているのか、種の異なるクジラの群の間にどのようなinteractionがあるのか。捕鯨の時代を超えて、人間は海の同胞の真の姿を理解しようと試みてきた。

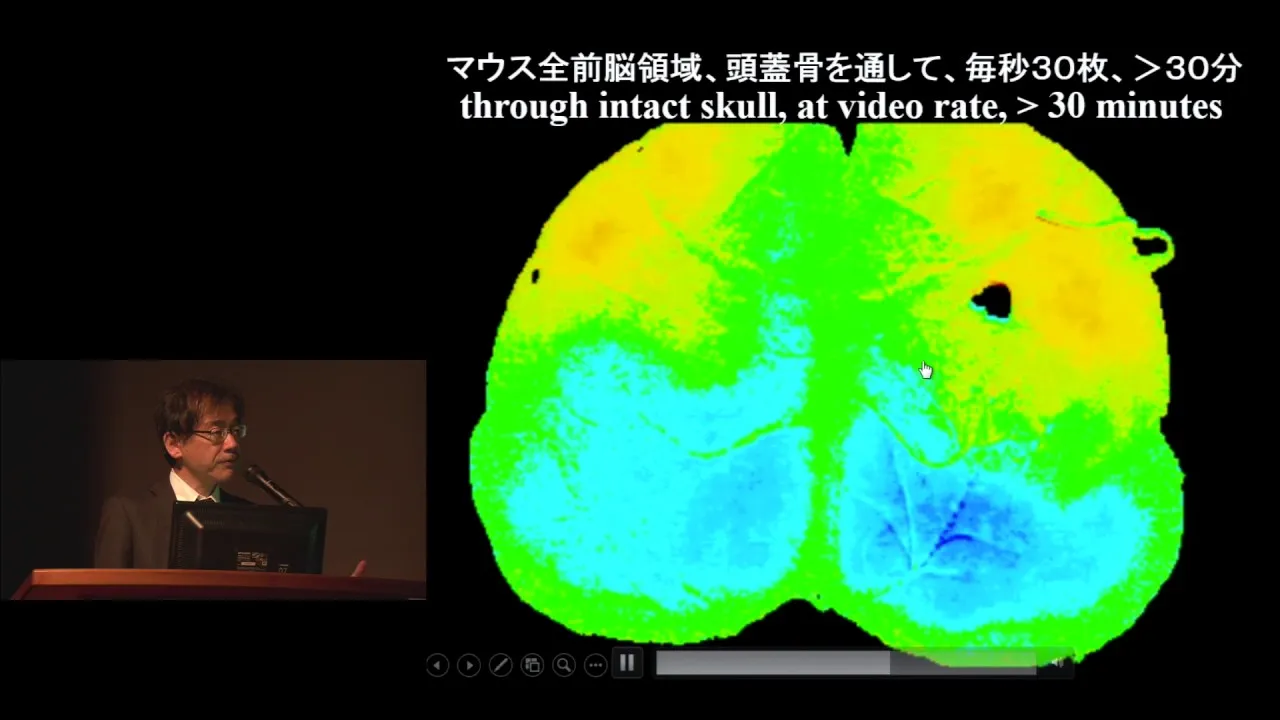

光学顕微鏡を使うバイオイメージング技術において、電波発信器の代わりに活躍するのが発光・蛍光プローブである。生体分子の特定部位にプローブをラベルし細胞内に帰してやれば、外界の刺激に伴って生体分子が踊ったり走ったりする様子を可視化できる。発光・蛍光の特性を活かせば様々な情報を抽出できる。今、生物学はポストゲノム時代に突入したと言われる。ポストゲノムプロジェクトを云々するに、より実際的な意味において、細胞内現象を記述するための同時観測可能なパラメータをどんどん増やす試みが重要である。我々は、細胞の心をつかむためのスパイ分子をどんどん開発している。材料となるのは主に蛍光タンパク質である。自ら発色団を形成して蛍光活性を獲得するタンパク質として、クラゲやサンゴ・イソギンチャクに由来するGFPやRFPを活用することができる。さらに、最近我々は、ニホンウナギに由来する蛍光タンパク質UnaGを発見、UnaGが天然色素ビリルビンを取り込んで蛍光性発色団に仕立てるメカニズムを解明した。こうした蛍光タンパク質を利用したスパイ分子は、近年の遺伝子導入技術の進歩のおかげで、今後ますます活躍すると期待される。蛍光タンパク質が、「光と生命との相互作用」を巡る研究の中で発見され、それらの生物学的存在意義に関する人類の理解を超えて有用になっていく過程を概観してみたい。

超ミクロ決死隊を結成し、微小管の上をジェットコースターのように滑走したり、核移行シグナルの旗を掲げてクロマチンのジャングルに潜り込んだりして細胞の中をクルージングする、そんなadventurousな遊び心をもちたいと思う。大切なのは科学の力を総動員することと、想像力をたくましくすること。そしてwhale watchingを楽しむような心のゆとりがserendipitousな発見を引き寄せるのだと信じている。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ