京都大学 『ヨーロッパ言語共通参照枠』に関する批判的言説の学説史的考察 研究会 「複言語主義、その過去と現在、未来」

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/1045/

「英語は,コミュニケーションの道具としての教育に徹し,複言語主義教育は,それ以外の外国語にまかせなさい!」

大木充(京都大学 名誉教授)

2021年9月25日

オンライン開催

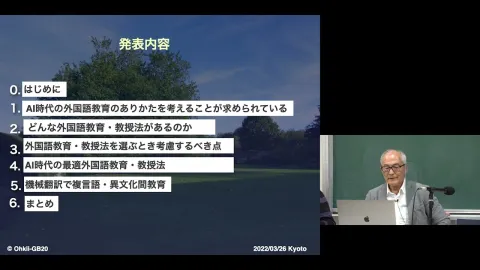

00:00 はじめに

05:44 AI時代の外国語教育のあり方を考えることが求められている

07:37 京都大学では英語以外の外国語担当者に対してアンケートを実施

09:31 AI時代の初修外国語教育の目的は?

10:49 CARAPの複言語・複文化教育

14:11 「能力」と「リソース」の参照枠の問題

21:03 改訂版ブルーム・タキソミー

24:53 終わりに

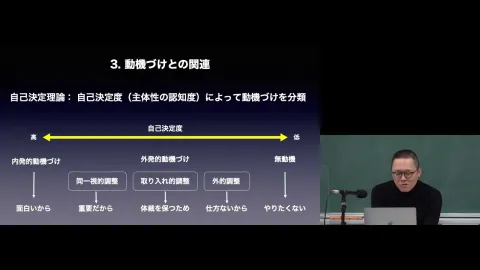

逆に言うと,「英語以外の外国語は,複言語主義教育に徹し,コミュニケーションの道具としての教育は英語に任せない!」ということになる。極論ではあるが,これには二つの理由がある。理由の一つは,英語を必要とする機会と英語使用人口の急速な拡大である。あとの一つの理由は,機械翻訳の精度の飛躍的な向上である。本発表のタイトルは,このような状況で,特に第二外国語としての英語以外の外国語について,これからはどのような教育をすれば良いのかをあらわしている。では,具体的にどのような複言語主義教育をするのか。よく言われているように,この教育に具体的に取り組んでいるのは,複言語主義を唱道しているCEFRではなくて,CARAPである。でも,大学生に対する複言語主義教育を考えると,残念ながらCARAPの取り組みではまだ不十分なように思われる。どこが不十分なのかについて具体的に話したい。

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ