京都大学大学院 医学研究科社会健康医学系専攻 AMED生物統計家育成支援事業

聴講コース 臨床研究者のための生物統計学

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/328/

「なぜランダム化が必要なのか?」

京都大学大学院 医学研究科 臨床統計学/臨床統計家育成コース

田中 司朗 特定教授

2017年5月25日

00:00 なぜ二重盲検ランダム化臨床試験が必要なのか?

23:56 ランダム化の方法

34:40 特殊なランダム化

43:50 ランダム化後に生じた治療切り替えの問題

京都大学大学院医学研究科 聴講コース 臨床研究者のための生物統計学 再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD74lMZl_0GaR7LP9RmYfZCacy8NoKWcn

第1回 2017年5月25日

田中 司朗 特定教授

「なぜランダム化が必要なのか?」

・なぜ二重盲検ランダム化臨床試験が必要なのか?

・ランダム化の方法

・特殊なランダム化

・ランダム化後に生じた治療切り替えの問題

第2回 2017年7月20日

田中 司朗 特定教授

「リスクの指標と治療効果の指標」

・事例1. RE-LY試験

・リスクの指標と治療効果の指標

・指標の解釈

・リスク・発生率の95%の信頼区間

・オッズ比とロジスティック回帰の関係

・事例2. 福島県民健康調査

第3回 2017年10月19日

佐藤 俊哉 教授

「仮説検定とP値の誤解」

・検定とP値のさまざまな誤解

・American Statistical Association

・検定の復習

・誤解しない、されないためには?

第4回 2017年12月21日

米本 直裕 助教

「生存時間解析の基礎」

・講義概要

・臨床試験の事例

・生存時間とは

・カプラン・マイヤー法

・コックス回帰

・統計ソフトウェア(JMP)による解析

・まとめ

第5回 2018年2月1日

田中 司朗 特定教授

「メタアナリシス」

・前回までの復習

・試験ごとのバイアスの評価

・公表バイアス

・固定効果モデルと変量効果モデル

・サブグループ解析と交互作用の検定

第6回 2018年5月17日

佐藤 恵子 特任准教授

「統計家の行動基準 この臨床試験できますか?」

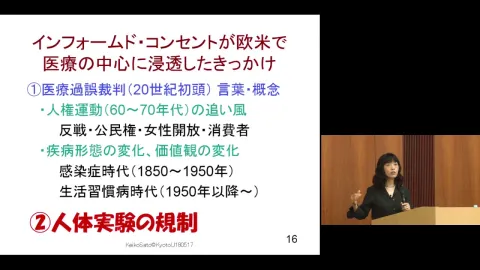

Ⅰ 人体実験にはルールがある

・臨床試験はなぜ必要か、誰が対象になるのか

・人体実験の歴史と規制がどう発展したか

・臨床試験を実施するための条件は

Ⅱ 臨床研究の科学性を担保しようとすると、倫理性が問われることになるとき、どうするか

・劇的な効果をもつ新薬の臨床試験

・どのようなデザインにするか

・なぜそのデザインにするか

第7回 2018年7月12日

多田 春江 特定准教授

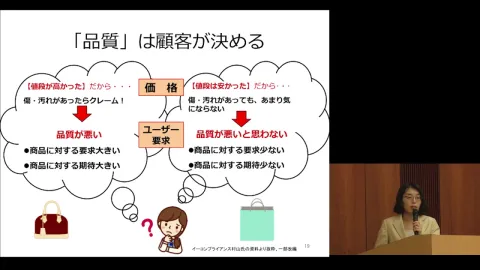

「データマネジメントとは」

・データマネジメントに対する認識/データマネジメントの必要性

・臨床研究における品質と品質管理の変化

・臨床研究におけるデータマネジメントの役割①

「計画・準備段階」:データ収集

・臨床研究におけるデータマネジメントの役割②

「計画・準備段階」:病例報告書とデータベースの要件

・臨床研究におけるデータマネジメントの役割③

「実施段階」:データ入力,データクリーニング,コーディング,問い合わせ,データ収集

・臨床研究におけるデータマネジメントの役割④

「データをまとめる,終了段階」:病例検討会,データ固定,解析結果・報告書のレビュー / 講義のまとめ

第8回 2018年10月25日

佐藤 俊哉 教授

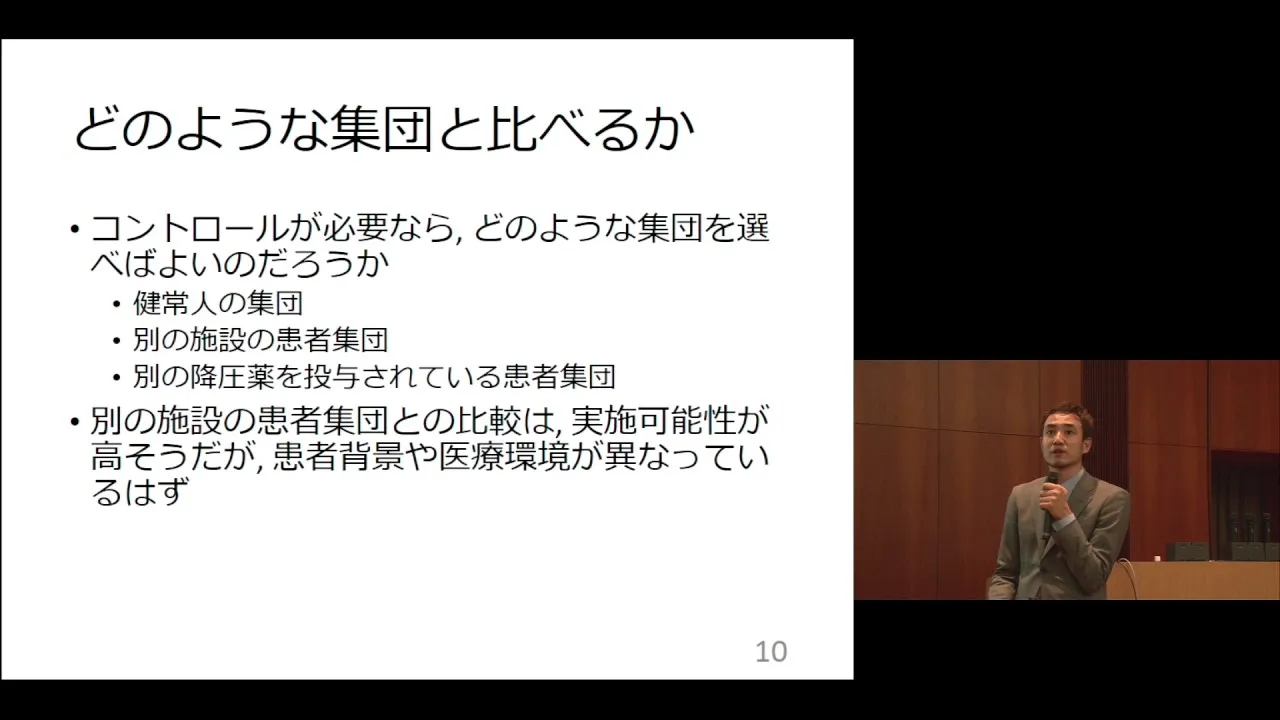

「ランダム化ができないとき」

・実験研究と観察研究

・観察研究の意義

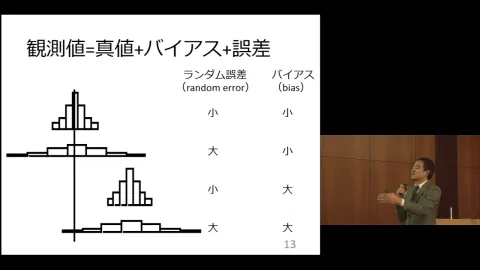

・研究の妥当性

・比較の妥当性/追跡の妥当性

・測定の妥当性

・解析の妥当性/まとめ

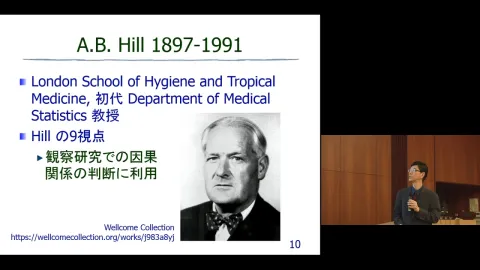

第9回 2018年12月20日

佐藤 俊哉 教授

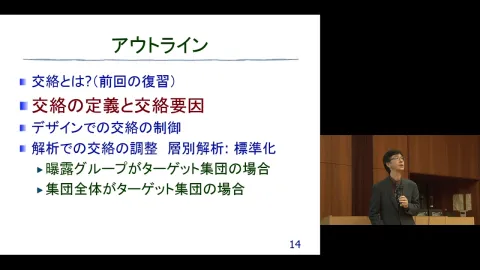

「交絡とその調整」

・交絡とは?(前回の復習)

・交絡の定義と交絡要因

・デザインでの交絡の制御 限定

・デザインでの交絡の制御 マッチング・ランダム化

・解析での交絡の調整 層別解析による調整: 標準化 曝露グループがターゲット集団の場合の標準化

・解析での交絡の調整 層別解析による調整: 標準化 集団全体が ターゲット集団の場合の標準化

第10回 2019年2月21日

佐藤 俊哉 教授

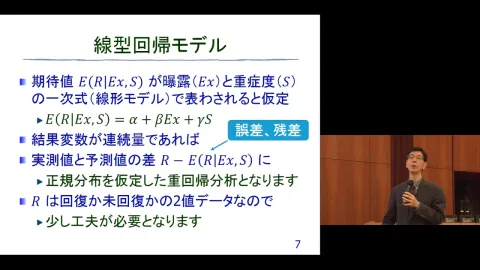

「回帰モデルと傾向スコア」

・回帰モデルによる交絡調整 回帰モデルとは?

・回帰モデルによる交絡調整 共通効果の推定

・傾向スコアによる交絡調整 傾向スコアとは?

・傾向スコアによる交絡調整 平均曝露効果の推定

・未測定の交絡の影響

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。