京都大学 第31回知的コラボの会「PISA「読解力」の再考:サンプル問題作成者の経験から」

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/267/

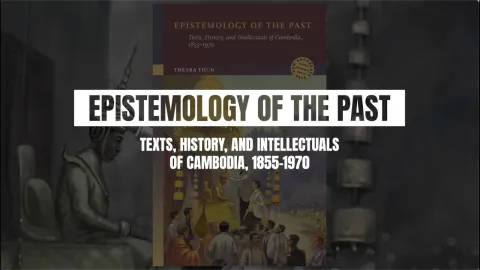

2000年にスタートしたOECDのPISA。3年に一度行われるこの「世界の学力テスト」の結果がメディアを賑わせる風景は、すでにお馴染みのものとなりました。その最新の調査結果(PISA2018)が先日12月3日に公表され、リーディング・リテラシー(読解力)において日本の15歳の順位が15位まで「転落」したと大々的に報道されています。子どもたちがスマホに依存し、読書量が大幅に減っていることが有力な原因の一つとして挙げられているようです。ですが、この「普遍的」とされる言語操作能力を測るとされるPISAの問題は、そもそもどのようなプロセスを経て作成されたのでしょうか。この講演では、「日本代表」としてPISAのリーディング・リテラシーのサンプル問題の作成に直接かかわった方々からの聞き取り調査を基に、舞台裏から見える矛盾、混乱、不均衡な力関係を明らかにします。そうすることで、PISAの政治的正当性を担保する「科学的合理性」の前提に疑問を呈してみたいと思います。

00:00 | はじめに:PISA2018について

09:30 | 第一部:PISAの正当性と「文化中立性」のロジック①

23:17 | 第一部:PISAの正当性と「文化中立性」のロジック②

33:35 | 第二部:国語教育会の反応

39:52 | 第三部:PISAサンプル問題作成過程の「混沌」〜問題作成委員4名の経験から

高山 敬太 教授(教育学研究科 グローバル教育展開オフィス)

2019年12月19日

教育学部本館1階 第1会議室

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。