2023年は、日本とASEAN(東南アジア諸国連合)の友好協力が始まって50周年の節目にあたります。京都大学には、1965年に日本で初めて「東南アジア」の地域名を冠した研究組織が設立されました。以来、長きにわたり各国とつながりを持ち、現在は毎年約300人の留学生を受け入れ、加盟10か国(23年11月時点)すべてに学術交流を進める研究所や大学があります。現地での研究は、地域社会の調査、熱帯林や農業技術の調査などから始まり、防災やエネルギー・環境分野にも広がっています。ASEAN地域での多様な研究や教育の一端をのぞいてみませんか? 特集は毎月1日に更新します。

インドネシアの大規模火災、その問題解決に挑む 甲山治 准教授

微生物はどこからやってきて、どこへ行くのか?:グローバル化が...

≪0:10:46≫

災害を通してみる地域の姿:被災地アチェのこれまでとこれから

≪0:12:31≫

インドネシアから汚職はなくなるのか? 汚職撲滅運動の可能性を...

≪0:10:06≫

多民族・多言語国家マレーシアを観る:映画の中の社会共生

≪0:14:01≫

自著を語る 「The Ancient East-West C...

【東南アジア研究】河野泰之先生「東南アジアの農村から不確実性...

ニャレ:東インドネシアの聖なる珍味

東南アジア地域研究専攻の大学院生による研究紹介

ASEAN拠点紹介ビデオ2021

≪0:07:55≫京都大学は長年に渡りASEAN地域で積極的に研究教育活動を展開してきました!

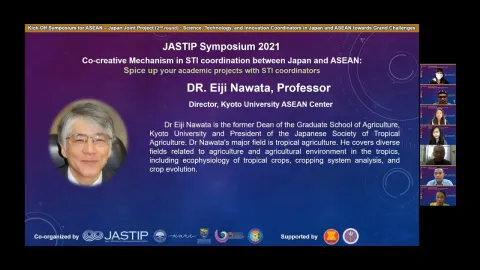

JASTIP Symposium “Co-creative ...

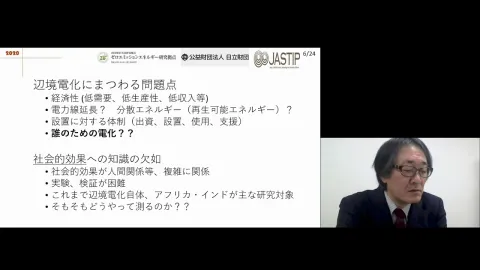

京都大学 エネルギー理工学研究所特別講演会(ZEセミナー)「...

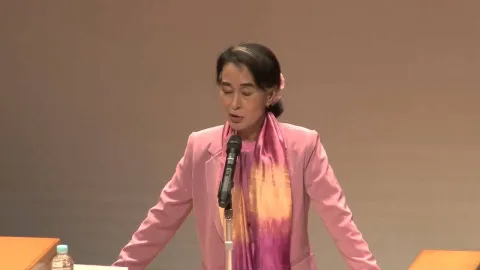

京都大学 Daw Aung San Suu Kyi "Soc...

≪0:48:25≫

京都大学部局紹介映像【東南アジア地域研究研究所】Intro...