≪1:21:56≫

第95回 京都大学丸の内セミナー

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/course/238/

「ゲリラ豪雨の早期探知と危険性予測」

中北英一(京都大学 防災研究所 教授)

■ゲリラ豪雨災害とは?

2008年は、7月28日に神戸の都賀川、そして8月5日には東京雑司ヶ谷で、ゲリラ豪雨による悲惨な災害が起こりました。都賀川では川辺の親水空間を楽しんでいた約50名が突然の出水によって流され児童ら5名が亡くなりました。一方の雑司ヶ谷では、幹線下水道の強度補強の工事中に急激な増水により作業員6名が流され、5名が亡くなりました。

ゲリラ豪雨の発生も含めて、ある意味、都市故の災害であったと言えるかも知れません。そして、5分、10分でも早い避難情報がどれほど重要かを防災関係者に愕然と認識させた災害でありました。

■ゲリラ豪雨のタマゴとその早期探知、危険性予測

積乱雲ができるとき、まず、湿った空気が上昇して雲粒になります。さらに上昇しますと雲粒自体が集まって遥かに大きなミリ単位の粒である雨粒や氷粒(あられ、雪や雹など)といった降水粒子が数キロの高度で形成され始め、その段階になって初めて気象レーダで探知されます。この、上空でレーダ探知されだした降水粒子を「ゲリラ豪雨のタマゴ」と私たちは呼んでいます。タマゴが探知されだしてからしばらくはさらに多くの降水粒子がどんどん上空で急激に蓄積されてゆき、上昇気流で支えきれなくなって5~10分後に上空の冷たい空気とともにドサーと落ちてきます。

私たちは、通常観測の気象レーダにより上空で「ゲリラ豪雨のタマゴ」探知されていたことを明らかにしました。

さらに、多数の事例を用いて,積乱雲が強化される際には,地上に豪雨がもたらされるより20~30分前に「ゲリラ豪雨のタマゴ」が上空で出現すること,50mm以上の短時間豪雨がもたらされる場合はタマゴの段階からコマを回転させたような渦がほぼ確実に上空で確認されることを,明らかにしました。その後、国土交通省は私たちと共同して,「危険な短時間豪雨が来るぞ」という「ゲリラ豪雨の早期探知・危険性予測」の現業化を進め,大阪・神戸・京都を含む近畿地域において,豪雨警戒ランクを3段階で判定する手法を開発し,Web表示するシステムを構築しました。現在、気象庁や近畿地方の地方自治体を対象に試験配信が継続されています。

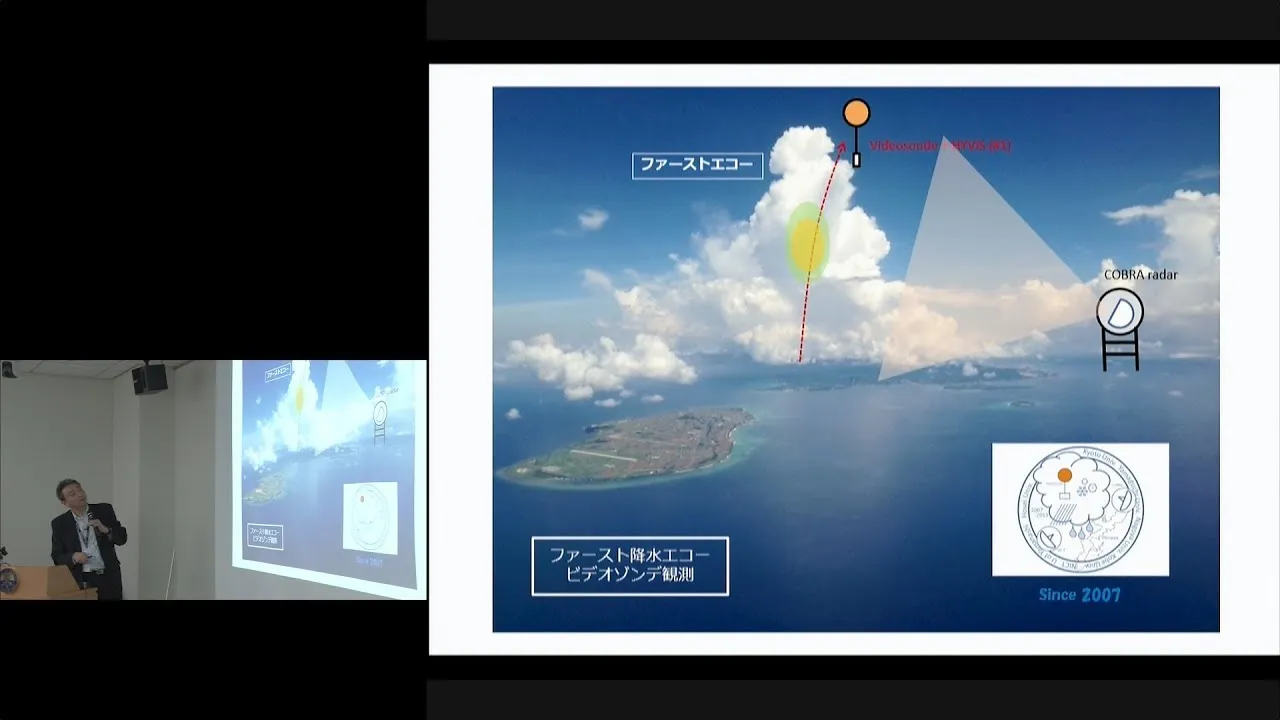

■ビデオカメラと様々な気象レーダを用いて積乱雲内部を探る

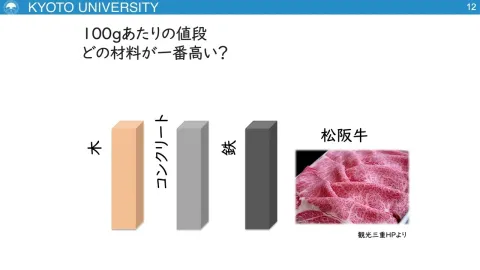

何分後にどれくらいの短時間豪雨がもたらされるかを予測できるようにするためには、そのタマゴからどのように積乱雲が発達するかを知ることがとても大切です。そのために私たちは、モクモクと発達してゆく積乱雲内部の様子を、ビデオカメラなど入れた箱(ゾンデとよばれる)をぶら下げた気球と様々な気象レーダ(降水レーダーや雲レーダー)によって同時観観する基礎研究を、いくつかの大学・研究機関の研究者・学生の皆さんと世界に先駆けて2007年から沖縄で継続しています。卒業した学生さんはすでに百数十名になります。最新の現業用気象レーダは豪雨の強さ(降雨強度)だけでなく、上空に浮いている降水粒子があられか、雹か、雪かなどといった種類をも推測できます。一方では積乱雲の中に入ったビデオカメラからは本当にそのような種類のものがそこにどれくらいあるのかを確認できます。雲粒から発達してどういった種類の降水粒子が順次できているかは、積乱雲がこれからまだ発達するのか、衰弱するのかを予測するのに大切な情報になります。

この内容は「NHKそなえる防災」にも公開中

URL:http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20170943.html

00:00- 豪雨と気象レーダー

10:12- ゲリラ豪雨災害とゲリラ豪雨のタマゴの早期探知①

23:56- ゲリラ豪雨災害とゲリラ豪雨のタマゴの早期探知②

33:18- XRAINの導入(偏波レーダーネットワーク)

42:43- ゲリラ豪雨の早期探知・危険性予測と現業化

1:06:00- 偏波レーダーとゾンデの同期基礎観測、偏波レーダーによる降水粒子識別とその活用、今後に向けたさらなる基礎観測

他の京都大学丸の内セミナーはこちらからご覧いただけます。

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/?s&series=kurca-seminar

2018年6月1日

京都大学東京オフィス

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。