≪0:49:43≫

第6回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム「コンピュータビジョン-広く、楽しく、役に立つ技術の先端を語る」

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/295

「人工知能の目 - 役に立つ計算機視覚研究の面白さ」

金出 武雄(カーネギーメロン大学 U.A. and Helen Whitaker冠全学教授)

研究開発に従事する人々に「希望は何か」と尋ねると、皆一様に「良い研究がしたい」と言う。それでは「良い研究とは何か」と尋ねると、答えは結構難しい。私は研究者の基本は、世の中に現実に存在する問題を解いて役に立つ、そして自分はその活動を楽しむことではないかと思う。そういう研究にはストーリーとメッセージがあり、自ら楽しむことができるだけでなく、他の人々にその意味を理解させ追随させる力がある。私自身が自分の研究生活を通じて得た経験である。この講演では、そのような役に立ち、ストーリーのある研究の楽しさや面白さを、私が従事した計算機視覚の研究を通じて聴衆の皆さんに伝えたいと思う。

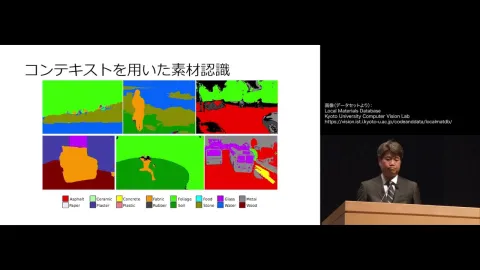

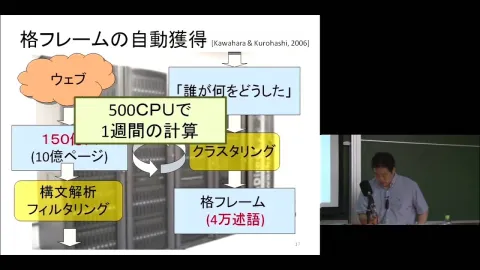

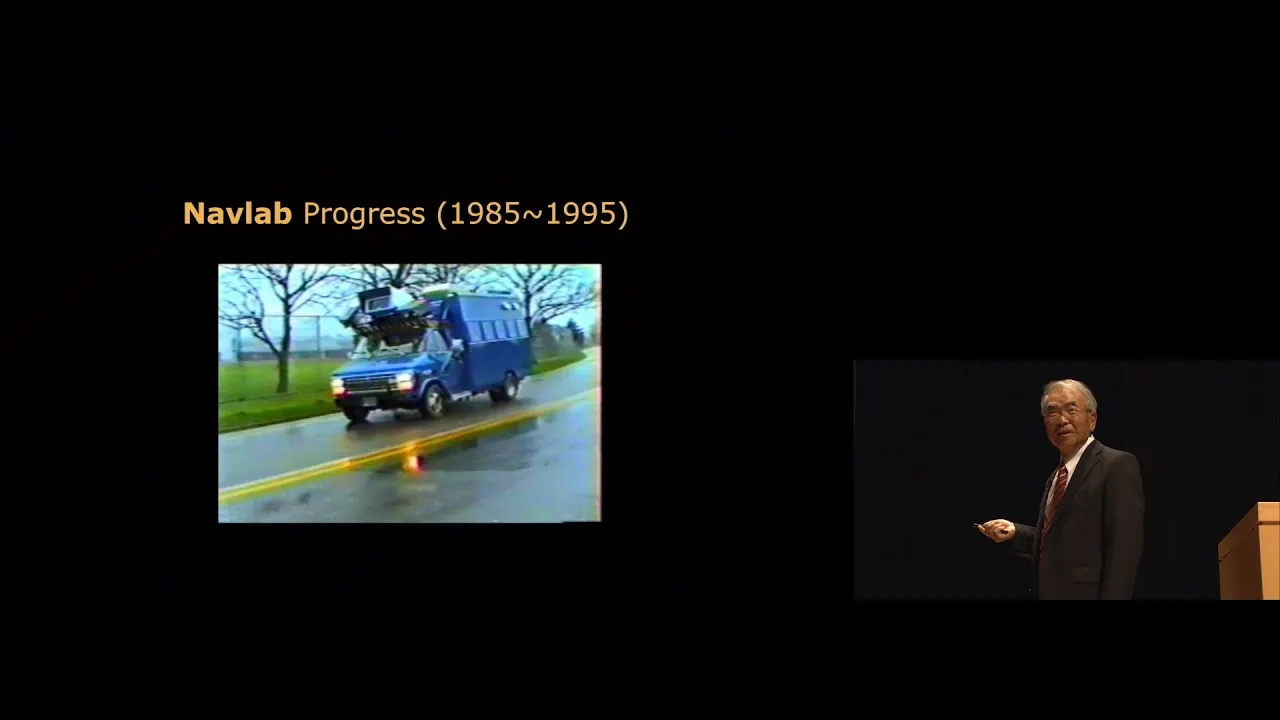

計算機視覚とは、画像を通じて外界を認識する「目」の機能を計算機やロボットに持たせようという、重要な役に立ち夢のある人工知能の一つの分野である。実際、人工知能研究において最も初期の時代から試みられた分野である。人には易しい画像認識もそれを計算機によって自動的に行うことは最初に考えられた以上にはるかに難しく多くの困難もあったが、最近では深層学習の技術の発達によって顔や物体認識のような問題では人以上の能力をも示すようになってきた。しかし、計算機視覚はただ普通に我々が目にするカメラからの白黒やカラーの画像を人と同じように解釈するということにとどまらない。人には見えない情報を画像としてとらえる新しいセンサー、人は定性的にしかとらえられない情報を定量的にとらえる方法など人以上の能力をも目指すし、本来一意的に決められないはずの問題の解答をなぜ人はそれらしい答えに収束させるのかといった側面にも解答を与える。この講演では顔画像の解析、自動運転、動画像解析、多数のカメラを用いた画像メディア、バイオ細胞追跡など私自身が手掛けたいろいろな分野の例を使いながらの計算機視覚の基本的な考え、歴史や展開、今後の可能性を議論する。

2019年6月29日

日経ホール(東京都千代田区)

その他の映像は、以下よりご覧下さい。

京都大学OCW

https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/opencourse/295

この動画は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス“Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)”が付与されています。 私的学習のほか非営利かつ教育的な目的において、適切なクレジット表記をおこなうことで、共有、転載、改変などの二次利用がおこなえます。 コンテンツを改変し新たに教材などを作成・公開する場合は、同じライセンスを継承する必要があります。 詳細は、クリエイティブ・コモンズのウェブサイトをご参照ください。

- 部局

- 分野

- タグ